プロジェクトストーリー

光の力で環境汚染物質に挑む、新たな社会課題解決への道

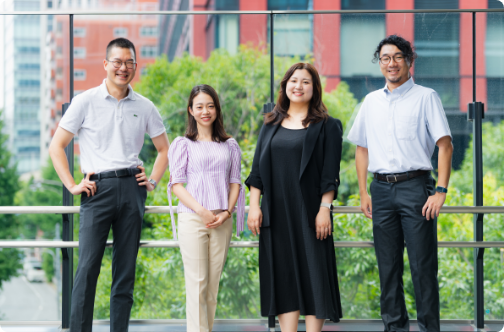

Member profile

Y.O

プロジェクトリーダー

プロジェクトの役割

環境対策技術プロジェクトのリーダーとして、PFAS分解技術開発全体を統括。技術開発の方向性を定めながら、顧客との技術的、事業的な対話を行い、光技術の新たな可能性を追求し、事業化に向けた道筋を描く。

Y.A

開発設計担当

プロジェクトの役割

PFAS分解技術の中核となる光分解メカニズムの研究開発を担当。実験による検証から装置の改良まで、技術面での課題解決を推進。顧客への技術説明や改良提案も行い、開発とマーケティングの両面で活躍。

M.O

マーケティング担当

プロジェクトの役割

東京に拠点を置き、顧客ニーズの探索、市場規模の調査、協業先の開拓、PR活動全般を担当。水処理業界など異業種とのパートナーシップ構築を推進し、ウシオの光技術の認知度向上と事業化への道筋づくりに尽力。

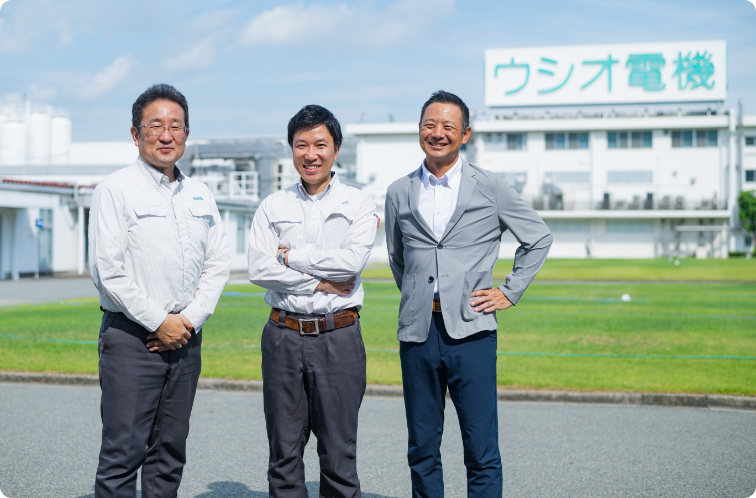

概要

「永遠の化学物質」と呼ばれ、世界中で環境・健康問題となっている有機フッ素化合物PFAS。現状その処理は、活性炭に吸着させた後に焼却や埋め立て処理する方法が主流ですが、PFASの漏洩やCO2排出など環境負荷が課題となっています。ウシオ電機では、光の力だけでPFASを分解・無害化する画期的な技術を開発。社会課題解決という使命のもと、異業種への挑戦を続ける新事業開発部の3名のメンバーが、プロジェクトの軌跡と今後の展望を語りました。

世界的に問題になっていた物質「PFAS」を分解する

——まず、このプロジェクトはどのような経緯で立ち上がったのでしょうか。

M.O

もともと私たちが属する新事業開発部は3つの社会課題、つまり「温暖化対策」「健康寿命の延伸」「食料問題の解決」に取り組む組織。中でも、我々は温暖化対策チームとして発足し、光という武器を使って解決策を見出そうとしていました。

Y.O

当初は温室効果ガスを光で分解できないかを検証したり、いくつものテーマが生まれては消えていきました。その中で、あるときY.AさんがPFASという環境汚染物質が世界的に問題になっているという情報をキャッチしてきたんです。そこから「光で分解できるんじゃないか」という仮説が生まれ、まずは実験してみようということになりました。

Y.A

セミナーに参加してPFASの環境問題について知ると「これをなんとかしたい」という想いと「もしかしたらできるかもしれない」という技術的な可能性を感じました。テーマとして提案する前に、まずはできるかどうかの確証を得るための実験から始めました。

M.O

PFASの特徴は、その難分解性です。分解するのが極めて難しい物質で、人体に蓄積されてしまう。今まで分解することができなかった物質なんです。でも、我々の持っているランプ技術の中に、ガラス基板についた有機物を分解する用途で使われているものがある。その非常に高い分解力を、このPFASに使ってみたら分解できるのではないか、という発想でした。実際に実験してみたら、見事に分解することができたんです。

Y.O

とはいえ、分解できたことがゴールではありません。我々の大きなミッションは新しい事業をつくること。いい技術があっても、市場で売れなければ意味がありません。お客様に価値を感じて買ってもらえるのか、年間何億円の売上を立てられるのか、それだけの市場があるのか……などなど検討するべきことはいくつもあります。いかに経済価値と環境対策の両立ができるかを見極めることが重要でした。

仲間を増やしながら、未知の業界に挑む

——プロジェクトの難しさはどういったところにありましたか。

Y.O

スケールアップが最大の課題でした。実験でコップ1杯の水を処理できたとしても、事業化する上で必要なのは川の水ほどの大きなスケールでの処理です。私たちは光を扱う会社なので、当然大量の水を処理するようなエンジニアリング力はありません。その点はパートナー企業と協業し一緒に進めていく必要がありました。

Y.A

通常、大量の水を処理しようとすると、装置もかなりの数が必要になり、電気の使用量や料金も相当なものになってしまいます。となると、経済価値と環境対策いずれも追求することができず本末転倒になる。そこで、いかに効率的に処理できるかを考えました。たとえば、薄い濃度のPFASを濃縮してから分解する方が、トータルとしてはコストが安くなります。となると、濃縮技術を持つ会社との協業が必要になる……そんなかたちでパートナー企業を巻き込みながら進めていきました。

M.O

PFASは、25メートルプールにティースプーン1杯入れた程度の非常に低い濃度が社会問題として取りざたされています。それぐらい薄いものを分解しなければならないので、エネルギー効率の観点からも濃縮技術との組み合わせは重要な意味を持ちます。

——異業種への参入という面での苦労もあったのでは?

M.O

ウシオ電機は半導体やエレクトロニクス業界では名が通っていますが、水処理業界では全く知られていません。「なぜ光の会社が水処理を?」という背景から説明して、我々の目指すところを理解してもらい、仲間をつくっていかなければなりませんでした。

Y.O

今までは半導体やディスプレイ関連のお客様とは会話ができましたが、水処理となると全く知らない世界。いきなり技術を持っていっても売れない。業界の慣習や作法も全然違います。まずはウシオ電機の存在を知っていただいて、信頼関係を築いていくところから始めました。

Y.A

私たちの部署は、技術者であっても直接お客様と会話をして、そこで一次情報を得て、本当に必要なものは何かというニーズを探り、それが我々の技術で解決できるかを考えていきます。そのスタンスで、多くの接点をつくり、コミュニケーションを取ることを意識していました。知らない業界の方々との対話は、技術開発の方向性を考える上でも非常に重要でしたね。

展示会に人が殺到。予想以上の反響に

——このチームで仕事をしてみていかがでしたか。

Y.O

プロジェクトメンバーから刺激を受けていますね。お客様と打ち合わせをしているときに、M.Oさんは市場やマーケティングの視点で「こういう見方もあるんだ」という発見をくれますし、Y.Aさんは技術的な視点で「こういうアプローチもできる」という知見をくれる。毎日が刺激的です。

M.O

このチームの特徴は、みんなが同じ方向を向いていること。新事業開発部という特殊な部署で、これまでお付き合いのなかった全く新しい業界に飛び込み、商習慣や常識が異なる方たちとの価値共創を目指す点にあります。一次情報を得るために様々な手法を駆使して何社もの企業と接点を作るなど、地道な活動を続けてきました。でも、それを否定的に捉えることなく、みんなで新しいことにチャレンジしようというポジティブな雰囲気があります。

Y.A

技術開発というと、一人や社内チームでコツコツやるイメージがあるかもしれませんが、このプロジェクトは違います。自分たちが持っていない技術は社外に探し求めます。まるでジグソーパズルのピースを集めるように、いろんな会社さんと話をして、「ここはできるけど、ここはできない」「じゃあ、こんな技術はどうだろう」と、色々な分野の専門家と一緒にパズルを完成させていく感覚。知らないこともたくさん勉強できるし、そういった開発スタイルはとても楽しいですね。

——プロジェクトの成果や手応えはいかがでしょうか。

M.O

2025年1月にプレスリリースを出し、その1週間後にインターアクアという展示会に出展したんです。期間中、メンバーが昼食も取れないほどひっきりなしに来場者が訪れたり、用意した1500枚のカタログがほぼなくなってしまったり。そんな状況など今までなかったので、驚きました。

Y.O

予想以上の反響でしたね。「光でPFASを分解できる」というデータを見て、「こんなことができるのか」と皆さん驚かれていて。従来「活性炭で吸着して燃やすしかない」という共通認識が広がっていた中で、全く違うアプローチで、しかも環境に優しい方法で処理できるということに、多くの方が興味を示してくださいました。

Y.A

現在の活性炭処理では、相当な量の活性炭を使うんです。それを燃やすとなったらCO2も大量に出る。環境問題を解決しようとして、別の環境問題を生み出してしまう。我々の技術なら、そういった二次的な環境負荷を避けることができますから。

プロジェクトを通じて感じたウシオ電機のポテンシャル

——このプロジェクトを通じて感じたウシオ電機の強みは何だと思いますか。

Y.O

赤外線や紫外線など、特殊な波長を出す光を扱っている会社は世界でも限られています。そういう特殊な光を持っていることが強みでしょうね。お客様と話をしていると「光でそんなことができるんだ」と本当によく言われます。まだまだ光の可能性があるんだなと感じました。

M.O

似た会社がないというのも強みですね。競合が少ないため、社会ニーズと我々の技術がマッチすれば、息長く続き、シェアを取れる事業になると思います。今後、この事業が長きにわたって会社を支えていく可能性を感じています。

——最後に、求職者へのメッセージをお願いします。

Y.O

私たちが今取り組んでいるのは、全く新しい事業を創出すること。正解がない中で、社会の困りごとを見つけ、仮説を立て、検証し、光技術で解決していく。そんなチャレンジ精神を持った方にはぴったりの環境です。

Y.A

光を使っていろんなことができます。自分がやりたいことに情熱を持ってやれば、それを聞いてもらえる風土があります。自分のモチベーションをどこに持って、どういうかたちで取り組みたいか。光に興味があって、「こんなことやってみたい」というアイデアがある方は、ぜひ一緒にチャレンジしましょう。

M.O

光でできることには、未知な部分がまだたくさんあります。そこにワクワクしています。いろいろな可能性を秘めた光技術で、社会課題を解決していく。そんな面白さを一緒に味わいたい方をお待ちしています。